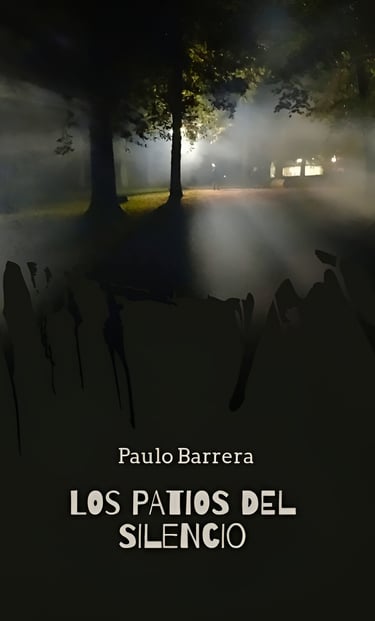

Los Patios del Silencio

Introducción del Libro

“Los patios son testigos silenciosos. De juegos, de secretos, de despedidas... pero también de cosas que jamás deberían haber salido a la luz”.

En este pueblo sin nombre, cada patio guarda un eco de lo inexplicable. Lo que empieza como susurros entre arbustos o figuras al borde de la visión se transforma, capítulo a capítulo, en una espiral creciente de terror. Las casas, los vecinos, incluso el mismo tiempo parecen girar alrededor de un núcleo oculto, como si cada jardín fuera una herida abierta en la piel del mundo.

45 capítulos.

45 patios.

Un solo horror latiendo debajo de todos.

Este libro es una colección interconectada de pesadillas: relatos aparentemente independientes que, como las raíces bajo la tierra, terminan por entrelazarse en un final que revela el verdadero rostro de aquello que habita tras las cercas. Una antología para quienes ya no pueden mirar su patio con tranquilidad… o para quienes siempre supieron que algo los observaba desde allí.

ÍNDICE

El Columpio que se Mece Solo.

Debajo del Limonero.

La Niña en la Reja.

Los Zapatos en el Pasto

Patio Compartido.

El Columpio de Piedra.

Las Raíces de Alambre.

Jardín de Ceniza.

El Niño que Cavaba.

Madera Vieja, Huesos Nuevos.

Patio del Eco.

La Cuerda Bajo la Tierra.

La Fiesta en el Patio de al Lado.

La Jaula en el Árbol.

Los Columpios del Patio Número 16.

La Sombra Bajo el Césped.

Las Voces del Cantero.

Donde los Espantapájaros Miran.

El pozo del Perro.

Los Columpios del Viento.

La Mesa del Banquete.

El Espantapájaros Inmóvil.

Los Pasos Bajo la Tierra.

La Sombra que no Pertenecía.

El Columpio del Hijo que Nunca Nació.

El Árbol que Sangraba a la Medianoche.

La Casa que se Inclinaba Hacia el Patio.

La Cerca que no Dejaba Salir.

Las Estatuas del Fondo Cambiaban de Lugar.

Los Columpios que se Mecían Solos.

31. El Árbol que se Tragaba la Luz.

Las Risas Venían del Pozo Sellado.

La Hamaca que Solo se Movía con Sangre.

Las Raíces del Ahorcado.

Los Pasos en la Grava.

Los Colgantes del Espantapájaros.

37. La Tierra que no Deja Crecer.

El Reflejo Enterrado.

La Colmena.

La Puerta sin Marco.

41. El Huésped del Columpio.

Los Ladrillos que Lloran.

La Criatura de las Raíces.

La Linterna del Jardín.

Capítulo Final: El Patio Sin Salida.

Capítulo Final (alternativo): La Raíz Infinita.

Capítulo 1: El Columpio que se Mece Solo

El patio de los Vega tenía fama entre los niños del barrio. No por su tamaño, ni por el rosal descuidado que crecía junto a la cerca de madera, sino por el viejo columpio de hierro que colgaba de una estructura oxidada desde hacía más de veinte años. Nadie lo usaba. Nadie se atrevía.

Decían que se movía solo. Que, incluso en días sin viento, comenzaba a mecerse con un ritmo suave, hipnótico, como si alguien invisible lo empujara desde atrás. Los adultos, como siempre, decían que eran imaginaciones, que el óxido lo hacía inestable o que tal vez era el viento, que en esa zona golpeaba raro. Pero los niños sabían que no era así.

Una tarde de septiembre, Tomás Vega, el hijo menor, salió con su perro al patio. Era un niño callado, de siete años, de mirada intensa. Su madre lo observaba desde la ventana de la cocina mientras el niño se detenía, como siempre, frente al columpio. El perro, un viejo labrador llamado Milo, empezó a gruñir.

-Tomás, no te acerques- dijo su madre, aunque la ventana estaba cerrada y él no podía oírla.

Pero Tomás sí se acercó. Se detuvo justo frente al columpio. Este no se movía. Permanecía completamente quieto, encajado por el óxido y el paso de los años. Entonces, sin previo aviso, el asiento de metal crujió... y se movió apenas. Un leve vaivén. Izquierda. Derecha.

Milo empezó a ladrar, retrocediendo con el lomo erizado. Tomás alzó una mano, como si intentara calmar a algo invisible. Y el columpio se detuvo. En seco.

Aquella noche, la madre de Tomás lo encontró hablando solo en su habitación.

-¿Con quién hablabas, cariño?-

-Con la niña del columpio- respondió él, sin mirarla. -Dice que no puede salir del patio-.

Los días siguientes, el columpio se mecía cada vez más seguido. A veces, lo hacía en plena tarde, bajo un cielo despejado. Otras veces, en plena madrugada, chirriando con un quejido largo que despertaba a los vecinos. El padre de Tomás, harto, salió una noche con una linterna.

-Si hay algún maldito animal ahí, lo saco a patas- gruñó, cruzando el jardín.

Pero no encontré nada. Solo el columpio, balanceándose con lentitud. Cuando lo intentó detener con la mano, una ráfaga de aire helado le atravesó el brazo. No fue un viento normal. Era algo denso, como si lo tocara una presencia.

Esa noche, el padre soñó con una niña.

Tenía el cabello mojado y lacio, pegado al rostro. Estaba sentada en el columpio, mirándolo. No dijo nada, pero sus ojos estaban llenos de rabia. Y dolor. Cuando despertó, tenía marcas de dedos en el brazo. Como si alguien se hubiera aferrado a él con fuerza.

Tomás hablaba cada vez más con su amiga invisible. Dijo que se llamaba Elvira, que había vivido en esa casa antes que ellos, cuando el terreno aún estaba sin dividir. Que había muerto allí.

-¿Cómo murió?- preguntó su madre, inquieta.

-No quiere decirlo. Pero no fue justo-.

Esa misma tarde, la madre buscó en registros antiguos, en internet, en periódicos viejos. Y encontró una mención: “Niña de ocho años encontrada muerta en el jardín trasero de una vivienda en construcción. 1982. Se presume accidente”. La nota no tenía foto. Ni apellido.

Pero decía su nombre: Elvira Roldán.

El columpio empezó a moverse incluso en presencia de visitantes. Una vecina fue testigo una tarde.

-Eso no es viento, Marta. Eso... eso es otra cosa-.

Aterrada, la madre de Tomás decidió quitarlo. Llamó a un herrero. Lo soldaron por completo. Sellaron las cadenas al poste de hierro.

Esa noche, Tomás se despertó gritando.

-¡Está llorando! ¡No puedes moverte! ¡El duelo!-

El columpio no volvió a moverse. Pero a cambio, comenzaron los ruidos. Risas infantiles a medianoche. Golpes en la pared que daba al patio. La televisión encendiéndose sola con un solo canal: estática.

Y una noche, la madre despertó con el sonido de cadenas. Salió al patio y encontró el columpio libre. Las soldaduras estaban arrancadas. No cortadas. Arrancadas.

Y allí estaba Tomás, sentado en el columpio, moviéndose hacia adelante y hacia atrás con los ojos cerrados.

-Mamá- dijo en voz baja. -Ella ya no está sola-.

La familia abandonó la casa poco después. Nunca la vendieron. El columpio sigue allí, oxidado, pero intacto. A veces, algún niño nuevo del vecindario se atreve a mirar entre las rendijas de la cerca.

Y siempre ve lo mismo: el columpio moviéndose, despacio.

Y, si se queda el tiempo suficiente, escucha una risa. Una risa que no parece venir del mundo de los vivos.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capítulo 2: Debajo del Limonero

El limonero del patio de los Villalobos siempre dio frutos extraños. En lugar del color verde vibrante típico, sus limones eran de un tono amarillento pálido, casi blanco, como si hubieran madurado sin sol. Aunque parecían inofensivos, nadie en la familia se atrevía a comerlos. No sabían por qué, era una intuición que se volvía más fuerte cada vez que uno caía al suelo con un sonido hueco, como el golpe de un cráneo pequeño.

Fue la hija mayor, Inés, quien lo notó primero.

Una tarde mientras barría el patio, su escoba se trabó con algo duro que sobresalía de la tierra junto al tronco del limonero. No era una piedra ni una raíz. Al inclinarse, notó una forma redonda y pulida, con líneas simétricas. Pensó, al principio, que era parte de un juguete enterrado.

Pero al desenterrarlo más, vio algo que le erizó la piel: era una pequeña mandíbula, perfectamente formada. Humana.

Corrió a contarle a su madre, pero cuando volvieron al lugar, no había nada. La tierra estaba removida, sí, pero la mandíbula ya no estaba.

-Estás viendo cosas, hija- dijo la madre, con voz temblorosa.

Esa noche, el limonero perdió todas sus hojas.

Inés no podía dormir. Sentía un peso en el pecho, como si algo la observara desde la ventana que daba al patio. Su cuarto era el único con vista directa al limonero. Cada vez que miraba, no veía nada... pero sí escuchaba.

Un crujido suave. Como el de raíces moviéndose bajo tierra. Como dedos arañando el interior de un tanque.

A la mañana siguiente, el limonero tenía un fruto nuevo, más grande que los demás. Un limón gordo y ovalado, con una textura rugosa que parecía... piel.

Inés no dijo nada. Lo envolvió en una bolsa, lo metió en su mochila y fue directo a la escuela. Allí, en el laboratorio de ciencias, le pidió a su profesor de biología que lo examinara.

-¿Es un tipo de fruta mutada?-

El profesor cortó el limón por la mitad. Dentro, no había pulpa.

Había una masa grisácea, fibrosa, con un olor dulce... y nauseabundo. Y en el centro, una estructura dura, curva. El profesor la extrajo cuidadosamente.

-Parece... una costilla-.

Inés se fue corriendo.

Esa noche, su madre tuvo una pesadilla. Soñó que estaba cavando en el patio. Su hija la observaba, inmóvil, mientras ella desenterraba un cuerpo pequeño, cubierto de raíces. Cuando intentó gritar, no pudo.

Al despertar, fue al patio. Estaba lloviznando. Y vio que la tierra, bajo el limonero, estaba removida.

Corrió al interior y despertó a Inés. La niña, pálida, la miró con ojos brillantes.

-No quiere que lo saquemos- susurró. -Dice que lo dejamos dormir-.

La madre decidió llamar a un jardinero para arrancar el limonero de raíz. Quería acabar con aquello de una vez. El hombre llegó al día siguiente con sus herramientas. Cavó alrededor del tronco, golpeó las raíces con una pala, cortó lo que pudo.

Hasta que el suelo se derrumbó.

El hoyo no era profundo, pero sí oscuro y estrecho. Como un pequeño sepulcro. En su interior, el jardinero vio algo que lo hizo retroceder: una caja de madera podrida, envuelta en telas grises.

-Es eso... ¿un ataúd?- murmuró.

Lo sacaron con esfuerzo. Estaba sellado con clavos oxidados. La tapa crujía al tocarla. Inés no quería abrirlo, pero su madre insistió. Cuando por fin lo abrió, el olor era insoportable. Dentro, no había un cuerpo completo.

Solo huesos. Huesos pequeños. De niño.

Y entre ellos, enredadas como si hubieran crecido desde el mismo centro del esqueleto, raíces del limonero.

La policía se llevó los restos. Nadie supo explicar por qué estaban allí. Los Villalobos aseguraron no haber enterrado nada. La casa había sido comprada hacía cuatro años. Antes de ellos, había vivido un hombre solo, viejo, que murió en el hospital del pueblo.

El caso se cerró sin respuestas.

Pero el limonero… siguió creciendo.

Inés comenzó a escuchar susurros por las noches. Palabras entrecortadas que salían desde las paredes, o desde el suelo mismo. Soñaba con el niño del ataúd. Estaba de pie, junto al limonero, con los ojos vacíos.

Y una noche, al despertar, lo vio de verdad. Estaba fuera de la ventana. Mirándola.

No tenía rostro.

Gritó. Su madre corrió, la abrazó, pero ya no había nadie allí.

Al día siguiente, una nueva raíz había atravesado la loza del patio. Y, junto a ella, un nuevo fruto crecía del tronco. Más pálido que los anteriores. Con un bulto extraño en su superficie... como si algo intentara salir desde dentro.

Intentaron talar el árbol. Esta vez trajeron una cuadrilla con motosierras. Cortaron el tronco. Pero cuando cayeron las primeras ramas, un líquido rojo oscuro comenzó a brotar del interior.

No era savia. Era más espeso. Más oscuro. Y olía a óxido.

Los hombres se negaron a seguir.

Desde entonces, nadie entra al patio de los Villalobos. La familia tapó la puerta trasera. Cubrieron las ventanas con cortinas pesadas. Plantaron arbustos altos para ocultar el limonero.

Pero sigue ahí.

A veces, los vecinos juran oír algo por las noches. Un nivel de sonido. Como de una risa ahogada. O como el chillido de alguien atrapado bajo tierra.

Y dicen que el árbol, a pesar de todo, florece más que nunca.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capítulo 3: La Niña en la Reja

El patio de los Sandoval no era especial. Ni grande, ni bonito. Tenía pasto irregular, un rosal enfermo y una vieja reja de hierro que separaba la casa del callejón trasero. Siempre estaba cerrada con candado.

Nadie usaba esa puerta. Daba a un pasillo angosto entre muros, por donde apenas cabía una persona. Según don Horacio, el abuelo, esa reja estaba ahí “desde antes que levantaran las casas” y nunca se debía abrir. Decía que no daba al callejón. Que daba a otra cosa.

Los demás pensaban que eran desvaríos de viejo. Pero nunca nadie se atrevió a comprobarlo.

Hasta que llegó Abril.

Abril era la nieta de don Horacio, una niña de diez años con mirada curiosa y una sonrisa fácil. Vivía en la ciudad, pero ese verano fue enviado al pueblo, a la casa de sus abuelos, para “alejarse un poco del ruido”. Enseguida se sintió atraída por el patio, especialmente por la reja.

Cada tarde, después de merendar, se sentaba frente a ella. La observaba. A veces, se paraba tan cerca que casi rozaba los barrotes con la nariz. Una de esas veces, dijo algo que hizo temblar a su abuela:

-Abuelita... ¿quién es la niña que me sonríe desde el otro lado?-

Los abuelos se miraron sin decir palabra.

Esa noche, la abuela cerró con llave todas las puertas, como si eso pudiera evitar lo inevitable. Y el abuelo limpió la reja con una mezcla extraña de sal y vinagre, murmurando oraciones que no estaban en ningún catecismo.

-¿Quién es?- preguntó Abril. -¿La conoces?-

-No es una niña, Abril- le respondió el abuelo, con voz ronca. -Lo parece, pero no lo es-.

Los días siguientes, Abril hablaba cada vez más con la niña de la reja. La veía de noche, de día, incluso cuando no había nadie más cerca. Decía que se llamaba Lía, que tenía su misma edad, y que estaba sola, muy sola.

-Me pidió que la deje entrar- le dijo a su abuela, mientras dibujaba con crayones en el piso.

-¿Y tú qué le dijiste?-

-Que no podía. Que la reja está cerrada. Pero ella me dijo que eso no importa. Que si yo quiero, ella puede pasar igual-.

Esa misma noche, la reja chirrió.

No la abrió nadie. Estaba cerrada con candado. Pero chirrió. Como si alguien del otro lado la empujara. Como si los barrotes se arquearan apenas, solo lo suficiente para dejar pasar una sombra delgada.

Don Horacio no quiso esperar más. A la mañana siguiente, clavó una gran tabla de madera sobre la reja, tapándola por completo. Luego enterró un crucifijo frente a ella y regó el suelo con agua bendita.

-No hay que darle atención- le dijo a su esposa. -Si uno la escucha, ella entra. Si uno le habla, se queda.

Pero Abril ya la había escuchado. Ya le había hablado.

La abuela la encontró hablando sola en el patio, de noche, a la luz de la luna.

-Dice que vive en los huecos. Que está en los espacios entre las cosas. Como en los rincones donde nadie mira-.

Tenía los pies descalzos y el cabello húmedo, como si hubiera salido de una ducha que nunca tomó. Y en la reja, aunque sellada, había marcas de dedos pequeños empresarios en la madera. Desde dentro.

Los sueños comenzaron a cambiar. Ahora la abuela soñaba con un pasillo oscuro. Un pasillo de muros apretados, húmedos. Al fondo, una figura infantil que se acercaba sin caminar. Flotando.

En el sueño, siempre despertaba antes de que Lía llegara. Pero cada noche, lo hacía un poco más cerca.

Y una madrugada, Abril ya no estaba en su cama.

Salieron con linternas, revisaron la casa entera. El patio. Llamaron su nombre. Cuando el abuelo apuntó hacia la reja, gritó.

La tabla había sido arrancada de cuajo. El candado seguía ahí... pero colgaba abierto. Roto. No forzado: quebrado por la mitad, como si lo hubiera mordido una mandíbula invisible.

Y allí, en la tierra húmeda, pequeñas huellas descalzas se alejan por el pasillo del callejón.

La encontraron antes del amanecer, de pie, descalza, al otro lado del callejón. Tenía los brazos cruzados como si abrazara algo invisible.

-¿Dónde estuviste, Abril?-

-Jugando- susurró. -Lía me llevó a conocer su casa-.

-¿Y dónde vive ella?-

La niña alzó la mano y señaló hacia el hueco oscuro entre los muros.

-Allí. Donde nadie puede mirar. Donde la luz no llega nunca-.

Esa misma semana, los abuelos decidieron irse. Vendieron la casa por un precio ridículo. Nadie quiso preguntar mucho por qué. Los nuevos dueños, una pareja joven, nunca notaron nada extraño... al principio.

Hasta que su hijo menor, de ocho años, preguntó una noche:

-Papá, ¿por qué esa niña me mira desde la reja?-

Y luego, en otra ocasión:

-Dice que pronto voy a poder ir con ella-.

La reja sigue ahí. Vieja, oxidada, manchada de algo que no se quita. Y aunque ahora nadie la usa, aunque está envuelta en alambre y cadenas, a veces chirría en la noche.

Como si algo, del otro lado, todavía esperara.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capítulo 4: Los Zapatos en el Pasto

En el patio de la casa 17 de la calle Nogal, el pasto siempre crecía más rápido que en el resto del vecindario. A pesar del sol limitado y la tierra arcillosa, la hierba era espesa, húmeda, casi esponjosa, como si debajo hubiera algo más que simple suelo.

Allí vivían los Márquez: Clara, Tomás y su hijo pequeño, Nico, de seis años. La casa era acogedora, con colores cálidos y paredes llenas de dibujos infantiles. Nico pasaba horas jugando en el patio. Tenía su rincón favorito, junto al jazmín, donde solía enterrar sus juguetes.

Un martes por la mañana, Clara lo vio correr dentro con los ojos muy abiertos.

-Mamá... hay zapatos en el pasto-.

-¿Zapatos? ¿Tuyos?-

-No…unos grandes. Están parados. Solos-.

Clara pensó que su hijo imaginaba cosas, como solía hacer. Pero al salir al patio, lo vio.

Allí estaban: un par de zapatos de cuero negro, viejos, plantados sobre el césped, como si alguien invisible los llevara puestos.

Intentó moverlos con una escoba. No se volcaron. Estaban rígidos, firmes, como incrustados en la tierra. Clara se acercó con cuidado y los examinó. Tenían una textura extraña, como si fuera parte del suelo. El cuero parecía tejido con raíces.

Intentó levantarlos.

No pudo.

Esa noche soñó con ellos. Soñó que estaban en su habitación. Que caminaban solos por el pasillo. Que dejaban huellas húmedas detrás de sí. En el sueño, Clara se acercaba, los tocaba... y sentía que algo dentro de los zapatos respiraba.

Despertó jadeando.

Y en el umbral de la puerta de su cuarto, encontró lodo fresco. Como si alguien hubiera entrado desde el patio.

Nico dejó de jugar afuera. No quería pasar por al lado de los zapatos. Decía que si los miraban mucho tiempo, se movían. Que los cordones se agitaban como gusanos.

-Hay alguien dentro- dijo en voz baja. -Pero no puede salir… todavía-.

Tomás, escéptico, decidió intervenir. Fue al patio, pala en mano, dispuesto a arrancar los zapatos con todo y tierra. Pero cuando clavó la herramienta en el suelo, gritó.

-¡Algo se mueve debajo!-

Clara corrió hacia él. Había cavado apenas unos centímetros. Bajo la tierra, no había raíces. Había pies. Una superficie pálida, porosa. Como si los zapatos no estuvieran apoyados sobre el suelo, sino sobre alguien.

Cubrieron el agujero. No supieron qué decirse.

Esa noche, los zapatos ya no estaban en el mismo lugar.

Se habían desplazado unos metros. Ahora estaban más cerca de la puerta trasera de la casa.

Día a día, avanzaban. Nunca nadie los veía moverse. Pero al amanecer, siempre aparecían unos pasos más cerca de la casa.

-Está caminando hacia nosotros- murmuró Clara una noche, acurrucada junto a Tomás. -Paso a paso, va a entrar-.

-¿Qué demonios es esto?-

Nico se negaba a dormir solo. Decía que los zapatos hablaban. Que susurraban desde la ventana.

“Ya casi llego”, dijeron. “Guárdame un lugar”.

Llamaron a un sacerdote del pueblo. El padre Salvatierra, viejo y curtido por años de tragedias rurales, llegó con su Biblia y su agua bendita. Escuchó la historia sin interrumpir. Luego salió al patio.

Cuando los vio, palideció.

-Estos no son objetos- dijo en voz baja. -Son parte de algo. No deben tocarse. No deben ser desenterrados. Algo duerme ahí abajo. Y ustedes lo han despertado-.

Clara sintió que las piernas le temblaban.

-¿Qué hacemos?-

El cura clavó cuatro cruces de madera alrededor de los zapatos. Rodeó el área con sal, recitó oraciones y arrojó agua bendita en forma de cruz.

-No lo alimenten con miedo. No le hablen. No lo miren-.

Pero era demasiado tarde.

Esa madrugada, los zapatos estaban justo en el umbral de la puerta.

Y la puerta, aunque cerrada con llave, estaba entreabierta. Como si alguien la hubiera empujado desde fuera… o desde dentro.

En el comedor encontraron lodo. Y sobre el piso, una huella perfecta. Del zapato izquierdo. Solo uno.

Nico ya no hablaba. Se quedó sentado, mirando fijamente hacia la cocina. Como si esperara algo.

-Nos está eligiendo- susurró. -El que sueña más fuerte. El que lo llama sin querer-.

Tomás instaló cámaras en el patio. Las revisó durante horas. Nada se movía, pero en ciertos fotogramas, el ángulo de los zapatos cambiaba sutilmente. Como si giraran hacia la cámara.

Una noche, al revisar las grabaciones, algo cambió.

En un cuadro, justo a las 3:33 a.m., los zapatos ya no estaban solos.

Una figura alta, flaca, sin rostro, vestida con un traje oscuro, estaba detrás de ellos. Y parecía... calzarlos.

Pero en el cuadro siguiente, menos de un segundo después, todo estaba vacío.

La familia huyó esa misma noche. Se fueron con lo puesto. Dejaron la casa cerrada. Desde la calle, el patio parecía normal.

Hasta que alguien pasó caminando una semana después y vio algo raro entre la hierba.

Un par de zapatos. Viejos. Negros. Llenos de tierra humedad.

Parados. Esperando.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capítulo 5: Patio Compartido

Las casas 11 y 13 de la calle Sauce compartían un solo patio. Era un terreno rectangular, cercado a los lados por tapias bajas, sin divisiones internas. Años atrás, los propietarios lo habían dejado así, diciendo que “la tierra no se puede dividir entre hermanos”.

La casa 11 pertenecía a Elisa, una mujer mayor, viuda. La 13 era de su hermana menor, Leticia, que había regresado al pueblo después de treinta años en la ciudad. Volvieron a vivir juntas, aunque separadas, como cuando eran niñas. El patio, silencioso y árido, era su único punto de encuentro.

Hasta que apareció la tierra removida.

Elisa fue la primera en notarlo. Una mañana, al abrir la ventana, vio que en el centro del patio, la tierra estaba revuelta. Como si alguien hubiera cavado con las manos. No había huellas, ni herramientas, ni basura. Solo un círculo perfecto de tierra húmeda.

Fue a preguntarle a Leticia si había hecho algo en el patio. Ella negó con la cabeza.

-Yo no toqué esa tierra- dijo, bajando la voz. -Ya sabes que nunca me gustó este lugar-.

A la noche, el círculo había crecido. Ahora tenía casi un metro de diámetro. Las hermanas salen juntas con linternas. La tierra estaba removida, pero no había agujero. Solo parecía... agitada. Como si algo se hubiera movido debajo, sin llegar a salir.

Leticia, nerviosa, comentó:

-¿Te acuerdas cuando éramos chicas? Cuando mamá decía que no jugáramos en el patio de noche-.

-Decía que la tierra respira-.

-No. Decía que esperaba-.

El tercer día, algo surgió.

No fue violento. No fue inmediato. Simplemente, apareció: un poste de madera, delgado, viejo, como los de cercas antiguas. Salía de la tierra, inclinado hacia la casa 11.

Elisa lo tocó. Estaba tibio. Como si tuviera sangre corriendo por dentro.

Elisa empezó a soñar con voces. Susurraban desde el patio, como si el poste fuera una antena. Decían nombres que no conocían. Fechas. A veces pedían cosas: “sácanos”, “tenemos frío”, “abajo está tan oscuro”.

Una noche, bajó con su bata y salió al patio. No se acordaba de haber despertado. Ni de haber abierto la puerta.

Leticia la encontró al amanecer, parada junto al poste, con los pies enterrados hasta los tobillos.

-Elisa, ¿qué haces?-

-Estoy escuchando- respondió, con los ojos en blanco. -Ya casi se abren las otras bocas-.

Al día siguiente, hubo dos postes. Uno frente a cada casa. Leticia ya no quería salir. Cerró todas las persianas. Selló la puerta que daba al patio.

Pero Elisa no podía mantenerse alejada. Decía que los postes eran puertas. Que cada uno era una garganta. Que en el fondo de esa tierra removida había algo que quería hablar.

-Nos buscan a través de nuestros patios. Porque ahí dejamos abiertas las raíces- decía, mientras acariciaba el poste como si fuera un hijo.

Esa noche, Leticia escuchó un crujido.

Miró por la ventana. Elisa no estaba en su casa.

La vio allí afuera, entre los dos postes, descalza, con una cuerda en la mano.

-¡¿Qué haces, Elisa?!-

-Se me ocurrió un idioma que ellos no conocen- gritó la otra, atando la cuerda entre los postes. -Si les muestro algo que nunca vieron, quizás se callen-.

-¡¿Qué cosa?!-

Elisa se subió a una banqueta. La cuerda colgaba sobre su cuello.

-Una despedida-.

Leticia gritó, corrió, pero no llegó a tiempo.

Elisa se balanceaba en el aire, los ojos abiertos, apuntando al cielo.

Y en el suelo, bajo ella, la tierra se agitaba.

No hubo funeral. Leticia se encerró por días. Nadie del pueblo quería ayudar. Cuando por fin salió, el patio tenía más postes.

Cuatro. Luego seis. Ocho.

Leticia dejó de contarlos. Dejó de salir. Hasta que una madrugada, se despertó con un golpe.

La puerta trasera estaba abierta.

Y en su cocina había uno.

Un poste delgado, curvado, plantado en el suelo de baldosas como si hubiera Brotado desde las entradas de la casa.

Los vecinos juran que no vieron nada. Que un día, ambas casas amanecieron vacías. Puertas abiertas. Luces titilando. Y en el patio compartido, los postes seguían creciendo.

Uno nuevo cada semana.

Como árboles torcidos. Como huesos que brotan del suelo.

A veces, por las noches, quienes pasan por la calle Sauce aseguran escuchar voces apagadas. Risas de hermanas. O llantos ahogados. O palabras que no existen en ningún idioma conocido.

Y en las casas vacías, aún se ven luces encenderse solas, siempre a la misma hora: 3:33 a.m.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capítulo 6: El Columpio de Piedra

En la parte norte del pueblo, donde las casas eran más antiguas y los jardines crecían sin control, vivía Julia con su hija de cinco años, Ana. Su casa tenía un patio profundo y sombrío, con árboles viejos que se inclinaban como si escucharan algo bajo tierra.

Un domingo de otoño, mientras limpiaban las hojas caídas, Ana gritó:

-¡Mamá! ¡Hay un columpio enterrado!-

Julia corrió. La niña había escarbado junto a una raíz y encontró lo que parecía ser una cuerda dura y negra, tensa como alambre. Al tirar de ella, surgió del suelo un columpio pequeño, colgado de dos sogas que se hundían directamente en la tierra, como si colgaran del cielo subterráneo.

El asiento era de piedra pulida, lisa y fría como mármol.

-¿Quién enterraría esto?- murmuró Julia, sin entender cómo podía estar tan perfectamente suspendido.

Esa noche, Ana se durmió hablando del columpio.

-Se mueve solo, mami. Aunque no haya viento. Dice que quiere jugar conmigo-.

Julia pensó que era imaginación infantil. Pero a las tres y media de la madrugada, escuchó un chirrido. Se levantó y miró por la ventana.

El columpio de piedra se balanceaba suavemente, de adelante hacia atrás, sin que nadie lo tocara.

Al día siguiente, Julia intentó arrancarlo. Cavó alrededor, buscó el final de las cuerdas, pero no pudo encontrar. Las sogas bajaban y bajaban…sin fin.

Entonces lo intentó con una sierra.

Cuando la hoja tocó la cuerda, algo se enfrió . No hay sonido del material, sino un grito agudo, como de criatura herida. Julia dejó caer la sierra y se cubrió los oídos.

Desde entonces, el columpio dejó de moverse. Se quedó quieto. Esperando.

Esa noche, Ana volvió a hablar dormida.

-No le gustó que lo lastimaras- dijo con voz monótona. -Ahora va a invitar a otros niños-.

Julia sintió un escalofrío. Miró por la ventana. El columpio estaba tranquilo.

Pero había huellas pequeñas en la tierra húmeda. Pequeños pies descalzos, que no eran de Ana.

El tercer día, Julia vio al primer niño.

Era de noche. Julia estaba sola, mirando por la ventana con una taza de té. Vio una figura menuda acercándose desde el fondo del patio.

Un niño con ropa de los años treinta, cabello pegado a la frente, pies sucios. Caminaba sin hacer ruido. Subió al columpio. La piedra no se hundió bajo su peso.

Y entonces empezó a reír.

Julia no podía moverse. Lo observar balancearse, con esa risa seca que no parecía humana. Luego, el niño se detuvo, la miró directamente… y desapareció. Como si se disolviera en el aire.

Llamó a la policía. Dijo que probablemente fuera algún chico del barrio jugando. Nadie tomó en serio su historia.

Pero esa misma noche, hubo dos niños en el columpio.

Y al siguiente, cuatro.

Julia ya no dormía. Cada madrugada, a las 3:33, se paraba frente a la ventana y veía cómo los niños aparecían, uno a uno, saliendo de entre los árboles, del suelo, de la misma oscuridad.

A veces colgaban del columpio. A veces lo empujaban. Otras veces simplemente se quedaron allí, observando.

Una noche, el sonido cambió.

Ya no era solo el chirrido de las sogas, sino un tintineo . Como el de un llavero antiguo. Julia abrió la ventana para escuchar mejor.

Sí. Era eso.

Un leve sonido metálico, como si alguien agitara una sola llave colgante.

Miró mejor.

Uno de los niños tenía algo en la mano: un llavero oxidado, con una única llave negra tallada con símbolos. Lo sostenía con fuerza, como si le diera poder.

-Es la llave de abajo- susurró Ana, de pie detrás de ella. -Para abrir lo que está enterrado. Donde ellos viven-.

Julia decidió huir. Esa misma noche, hizo las maletas, cargó a Ana dormida y se subió al auto. No miró atrás.

Cuando el motor rugió, sintió alivio. Pero apenas cruzó el portón, Ana despertó y gritó:

-¡Mamá! ¡Olvidamos el columpio!-

Julia no respondió. Solo aceleró.

-¡No va a gustarle!- lloró la niña. -No le gusta que lo abandonen. Va a buscarme-.

Dos días después, desde un hotel en la ciudad vecina, Julia revisó las cámaras de seguridad que había dejado activadas por control remoto.

Y ahí estaba.

El columpio seguía en su lugar.

Pero ya no colgaba solo.

Ahora había algo más en el centro del patio. Algo que crecía desde la tierra.

Una estructura de piedra, como una pequeña puerta vertical. Un marco sin muro, tallado con los mismos símbolos de la llave negra.

Y cada noche, más niños salían de allí.

Y cada noche, quedaba uno más.

Balanceándose.

Esperando.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capítulo 7: Las Raíces de Alambre

La casa de Miguel estaba en una esquina, cerca del viejo almacén cerrado. Era un lugar humilde, con un patio trasero pequeño pero profundo, cubierto por una parra marchita y tierra seca como papel. Desde que murió su esposa, Miguel vivía solo, con su perro, Bruno, como única compañía.

Un sábado al atardecer, mientras regaba, notó algo extraño: la pala del rastrillo quedó atrapada en algo duro bajo la tierra.

Cavo con cuidado. Pensó que era una piedra o un pedazo de cemento, pero no. Era un cable. No uno eléctrico… sino algo más antiguo, más extraño.

Un alambre oxidado, trenzado como una raíz artificial.

Miguel siguió cavando con curiosidad. El alambre se ramificaba en múltiples direcciones. Iba profundo, en línea recta, como si alguien lo hubiera enterrado a propósito hace muchos años.

Bruno ladraba sin parar.

-Tranquilo, viejo- le dijo Miguel, sin dejar de escarbar. -No te va a morder, es solo chatarra vieja-.

Pero Bruno no se calmó. Retrocedió, gruñendo, con el lomo erizado.

Esa noche, el perro no quiso salir al patio. Se quedó temblando junto a la puerta, mirando fijamente hacia la tierra removida.

Al día siguiente, Miguel volvió a excavar. Empezó a seguir una de las raíces de alambre. Lo llevó hasta la base de una columna del quincho. Allí encontré algo nuevo: una caja de metal incrustada en el suelo.

Era pequeña, con inscripciones que no supo reconocer. Tenía una cerradura... sin llave.

Miguel intentó abrirla con un destornillador, pero no cedía. La dejó allí, cubriéndola con una lona.

Esa noche soñó con su esposa.

Pero no como era antes.

Sino como si estuviera hecha de cables , con la boca cosida por hilos metálicos, susurrándole cosas que no entendía.

Cuando despertó, la caja estaba abierta.

No forzada. No dañada.

Simplemente abierta.

Dentro, solo había un objeto: una llave negra, vieja, tallada con símbolos. Miguel la tomó con desconfianza. Era liviana pero sentía que le pesaba en la mano.

Bruno aulló desde el interior de la casa. Miguel se giró.

El perro estaba mirando por la ventana, al patio.

Los alambres habían crecido durante la noche.

Ahora sobresalían del suelo, como raíces que buscaban el aire.

Miguel intentó arrancarlas con una pala. No pudo. Los alambres se chillaban como si fueran nervios vivos. Cuando tocó uno con las manos desnudas, vio una imagen fugaz: su patio, pero desde abajo, desde algún lugar subterráneo donde los alambres se extendían como un sistema nervioso.

Sintió un nudo en el estómago. Se metió en la casa, cerró todas las ventanas y apagó las luces.

Pero no podía dejar de mirar la llave.

Esa maldita llave negra.

A las 3:33 a.m. despertó sobresaltado.

Bruno no estaba en su cama.

Miguel bajó corriendo.

La puerta trasera estaba abierta.

Y en el patio… el perro lo esperaba.

Pero no estaba solo.

Había una figura parada junto a él. Alta, delgada, cubierta de cables que colgaban como raíces. Sus ojos eran dos faroles opacos. En su mano, sostenía una segunda llave. Una copia exacta de la que él había encontrado.

La figura alzó un dedo y lo apuntó a él.

Miguel cerró la puerta de un portazo. Corrió las trancas. Pero sabía que no bastaría.

Los cables empezaban a trepar por las paredes, desde el suelo.

Intentó huir. Tomó la llave y buscó su camioneta. Al girar la manija de la puerta, sintió un calambre feroz. Retrocedió gritando.

La camioneta estaba cubierta de finos hilos metálicos. Como si alguien la hubiera envuelto durante la noche.

Cada aparato eléctrico de la casa comenzó a fallar. Luces que parpadean. Radios que chisporroteaban con voces en idiomas desconocidos. El reloj digital se detuvo en una hora exacta: 3:33 a.m.

Miguel se encerró en el baño. Desde allí llamó a un viejo amigo del pueblo: Darío.

-¿Vos también encontraste cables?- le preguntó Darío, casi sin sorprenderse.

Miguel se quedó helado.

-¿Qué sabías de eso?-

-Nada bueno. Yo los vi por primera vez la noche en que se abrió la grieta en mi patio-.

-¿La grieta?-

-Si. Y al lado… una especie de estructura con símbolos raros. Y un sonido metálico. Como un llavero-.

-Yo también escuché eso- dijo Miguel, temblando-.

-Hay algo debajo, Miguel. Algo que está despertando. Y está usando nuestros patios para conectar sus partes-.

-¿Qué partes?-

-Raíces. Cables. Llaves-.

La llamada se cortó.

Miguel salió del baño con una linterna. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio.

La puerta trasera estaba abierta otra vez.

En el centro del patio, los cables formaban ahora un círculo perfecto. Como un símbolo. Y en el centro del círculo... estaba Bruno.

Muerto.

Con la boca abierta. Y algo sobresalía de su garganta: Un alambre.

Como una lengua metálica.

Miguel gritó. Corrió al frente. Intentó abrir el portón. No pudo. Los cables ya lo rodeaban todo. Se asomó por la ventana. A lo lejos, en otros patios del barrio, vio luces encenderse. Una, otra, otra…

Y en cada una de esas luces… algo se movía bajo la tierra.

Esa noche, en el pueblo, varios vecinos reportaron cortes de energía. Interferencias en los celulares. Siluetas caminando en patios ajenos. Sonidos metálicos. Cables que no existían antes.

Y en al menos tres casas más, alguien reportó haber encontrado una llave negra tallada con símbolos. Pero nadie las entregó a la policía.

Porque todos sintieron lo mismo al tocarlas. Una voz que decía: “Gracias por abrirnos el camino”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capítulo 8: Jardín de Ceniza

Noelia se mudó al pueblo para empezar de nuevo.

Tras la muerte de su pareja y la pérdida del departamento en la ciudad, encontró una pequeña casa a muy bajo precio. Tenía lo que buscaba: silencio, privacidad y un patio trasero que daba a una barranca con vista al bosque.

La inmobiliaria le advirtió que los dueños anteriores se habían ido “por razones personales” y que, si escuchaba ruidos en el terreno, probablemente eran tejones o zorros.

Noelia no preguntó más. Le gustaba el misterio.

Durante los primeros días, el lugar le pareció perfecto. Pero el tercer día, al amanecer, descubrió algo extraño.

Todas las plantas del jardín habían muerto.

No marchitado. No secado.

Muerto.

Como si alguien hubiera arrojado una tormenta de ceniza sobre el pasto, los rosales, las enredaderas. Las hojas estaban cubiertas por un polvo gris que no era tierra ni hongos. Parecía ceniza fresca.

Noelia pensó en alguna quema cercana. Revisa las noticias. Nada.

Barrió el polvo, regó. Pero al día siguiente, la ceniza había regresado. Incluso sobre las superficies limpias.

Y en el centro del jardín, justo en un círculo de tierra pelada, comenzaba a crecer algo nuevo .

Una planta que no había sembrado.

Era de tallo negro y hojas carnosas, rojas como carne cruda. Al tocarla, Noelia sintió un leve cosquilleo, como electricidad estática.

La arrancó con guantes, pero al día siguiente, había tres.

Y junto a ellas, una marca en la tierra: una espiral irregular, dibujada con polvo blanco.

Ese mismo día recibió una carta en su buzón. Sin remitente.

Adentro había solo una hoja doblada, y sobre ella una llave negra, con inscripciones. La nota decía:

“Cuando florezcan todas, sabrás que estás lista”.

Noelia sintió una punzada de miedo. Nadie más sabía que estaba allí. Nadie conocía la casa. ¿Cómo habían dejado eso sin que lo viera?

Esa noche no durmió bien. Soñó que el jardín respiraba. Que el suelo se abría y de él salían manos secas cubiertas de ceniza.

Despertó a las 3:33 de la madrugada.

El cielo tenía una luz extraña, como si el amanecer se hubiera adelantado, pero teñido de rojo sucio.

Miró por la ventana del cuarto.

El patio estaba lleno de flores rojas. Un jardín entero de esas plantas imposibles.

Y en el centro, donde antes estaba la espiral, había ahora una figura de piedra. Pequeña, tosca, como un niño sentado de espaldas.

Noelia se paralizó. Cerró la cortina. Respiró hondo.

Cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba.

Llamó a la policía. Les explicó la situación. Dos agentes vinieron. Revisaron el terreno. No encontraron nada anormal.

Uno de ellos, sin embargo, se agachó junto a una de las plantas rojas.

-No las toque- advirtió Noelia.

El agente ignoró la advertencia. Rozó una hoja con el dedo.

Al instante, su nariz comenzó a sangrar.

-Estoy… bien- dijo, temblando.

Horas después, según reportes, sufrió un colapso nervioso y fue ingresado en un hospital psiquiátrico. No paraba de repetir: “No deberían haber despertado, no deberían haber despertado…”.

Esa noche, Noelia se quedó en el jardín.

Roció todo con combustible y le prendió fuego.

Las plantas se retorcieron, chisporroteando. La ceniza se elevó como una nube viva.

Pero al amanecer, no había restos. Solo tierra perfectamente negra. Como si nunca hubiera existido nada allí.

Hasta que miró mejor.

En la tierra había algo dibujado, con precisión geométrica: una puerta semicircular, con símbolos tallados iguales a los de la llave.

Y justo encima, colgando de la rama de un árbol sin hojas, apareció de la nada un objeto que no estaba antes: Un llavero de bronce, oscilando suavemente.

Noelia reconoció la llave con guantes. Quiso arrojarla al río. Pero algo le impidió abrir la mano. Sus dedos se cerraban con fuerza. No podía soltarla.

Esa noche, el jardín respiró.

No fue una metáfora. Lo escuchó.

Desde su habitación, a oscuras, sintió el latido de la tierra. Un pulso grave que se repetía cada cuatro segundos, como el corazón de algo gigantesco bajo sus pies.

Y luego, un susurro:

“Cuídalas. Son nuestras bocas”.

Noelia huyó esa misma madrugada.

Alquiló una cabaña fuera del pueblo y no volvió.

Pero semanas después, recibió un sobre por debajo de la puerta. Adentro había una foto: Su jardín, visto desde arriba.

Y en el centro, donde antes no había nada, ahora había una estatua.

Un niño de piedra, de espaldas.

Y en su boca, una flor roja.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capítulo 9: El Niño que Cavaba

A sus siete años, Martín tenía una obsesión: cavar túneles en el patio trasero. Lo hacía con una pala de juguete, una carretilla de plástico y la paciencia de quien busca algo invisible pero muy real.

Su madre, Valeria, pensaba que era solo una fase. Un escape después de la mudanza. El padre de Martín había desaparecido dos años antes. Literalmente: salió a trabajar una mañana y no volvió. Nadie supo nada más.

Desde entonces, el niño hablaba poco. Pero cavaba mucho.

-¿Qué buscas ahí, mi amor?- le preguntaba Valeria desde la cocina.

Martín alzaba la vista y respondía con una sonrisa:

.La puerta-.

El patio era largo, con tierra blanda y un viejo ciruelo al fondo. Alrededor crecían flores silvestres y algunos helechos que Valeria intentaba mantener. Pero cada vez que Martín cavaba un nuevo agujero, el terreno se volvía más raro: la tierra estaba húmeda incluso en los días más secos. Y debajo, aparecían fragmentos que no parecían basura: porcelana rota, tornillos oxidados, hasta lo que parecía un diente humano.

Valeria empezó a inquietarse.

-¿Quién te dijo que hay una puerta ahí?-

Martín respondió sin mirarla:

-Mi papá. Me habla cuando estoy solo-.

Un domingo por la tarde, el niño cavó más profundo que nunca. Cuando su madre salió al jardín a llamarlo, lo encontró sentado dentro del pozo, inmóvil.

-Martín… ¿qué hace ahí?-

Él la miró desde abajo, con los ojos abiertos de par en par.

-La encontré-.

-¿La puerta?-

-Sí. Pero está cerrada-.

Esa noche, mientras lavaba los platos, Valeria notó que Martín se había quedado otra vez en el patio. Salió a buscarlo con una linterna.

Lo encontró arrodillado frente al agujero, susurrando hacia el interior.

-¿Con quién hablas?-

-Con él-.

-¿Con quién, Martín?-

-Con el que está del otro lado. Dice que si le doy algo mío, me deja entrar-.

La madre se acercó con rapidez. Vio que su hijo sostenía algo: una figura de barro con forma humana. Tenía clavos en los ojos y la boca cosida con hilo negro.

Valeria se la quitó de un manotazo.

-¿De dónde sacaste esto?-

-Él me la dio. Dijo que si la cuido, me va a llevar a ver a papá-.

Enterró la figura al día siguiente, sin que Martín la viera. Pero por la noche, escuchó ruidos en el patio. Al salir, la figura estaba de vuelta… en el umbral de la puerta trasera.

Con un llavero a sus pies.

Y una llave negra.

Valeria intentó tirar todo a la basura, pero la figura volvió a aparecer en distintos lugares de la casa: en el baño, sobre la cama de Martín, dentro del microondas.

El niño se estaba volviendo más callado. Cada vez que salía al jardín, escribía palabras con piedras o palitos, formando frases que parecían dictadas.

Una decía: “No abrir hasta que esté completo”.

Otra: “Lo enterrado no está muerto”.

La madre decidió cerrar el patio con candado.

Pero una mañana, al despertar, encontré la puerta abierta. Martín había desaparecido.

Corrió hacia el pozo.

Abajo, encontró su pala de juguete, una pequeña huella descalza… y un hueco que descendía en forma de espiral, como una madriguera profunda y perfectamente tallada.

Llamó a la policía.

Revisaron el lugar. Dijeron que probablemente el niño se había escapado por los montes cercanos.

Pero Valeria sabía la verdad.

La tierra se lo había tragado.

Esa noche, recibió un mensaje en su celular.

Un número desconocido.

Una sola imagen.

Martín, de espaldas, parado frente a una puerta semicircular de piedra, en una caverna iluminada por raíces fosforescentes. En su mano, sostenía la figura de barro. La imagen venía acompañada por un audio distorsionado.

Una voz infantil susurraba:

“Ya casi está lista. Sólo faltan tres”.

Valeria no volvió a dormir en esa casa.

Se fue al pueblo vecino. Vendió todo.

Pero la tierra, como la memoria, no olvida.

Una semana después, alguien más compró esa propiedad.

Y cuando los nuevos dueños entraron al patio para conocerlo…encontraron el pozo completamente cubierto por pasto.

Salvo por un detalle: Un pequeño montículo en el centro. Con una pala de juguete clavada en la tierra. Y sobre ella, colgando como si esperara ser usada otra vez…una llave negra, brillando al sol.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capítulo 10: Madera Vieja, Huesos Nuevos

Raúl heredó la casa de su tío abuelo, don Genaro, tras su repentina muerte. El hombre había vivido allí casi toda su vida, aislado del resto del pueblo, en una casa de madera carcomida al final de una calle sin salida. Casi nadie recordaba haberlo visto fuera del terreno en los últimos años.

La vivienda era vieja, pero el terreno era amplio. Y el patio, aunque cubierto de maleza, tenía algo especial: un cobertizo de madera antigua que, a pesar del paso del tiempo, seguía en pie como si no le afectara la podredumbre.

Raúl decidió restaurarlo.

Y con ello, desató algo que no debía ser perturbado.

Al desmontar la madera del cobertizo, descubrió lo impensable.

Cada viga, cada tabla, estaba cosida por dentro con lo que parecían fibras orgánicas. Algunos mostraron hilos capilares incrustados entre los nudos de la madera. Otras marcas de dientes.

Una tabla crujió al sacarla, y del interior brotó un líquido espeso, negruzco, con olor metálico.

Raúl retrocedió, cubriéndose la boca. Pero la tabla aún palpitaba. Como si respira lentamente, con cada grieta latiendo bajo la superficie.

Pensó en incendiar todo. Pero no lo hizo.

La curiosidad era más fuerte.

Esa noche soñó con su tío Genaro.

El viejo estaba de pie en el patio, completamente desnudo, cubierto por raíces que salían de su espalda y se hundían en la tierra.

-Nunca se debe quitar la carne de la casa- susurró. -O ella buscará con qué reemplazarla-.

Raúl se despertó empapado en sudor.

Fue al patio.

Y vio que donde antes estaba el cobertizo, ahora crecía una estructura nueva, hecha de madera aún más vieja, aún más viva. Las vigas se ensamblaban solas, como si algo las guiara.

Al acercarse, vio que había manos pequeñas sujetando las tablas desde adentro, como queriendo salir.

Intentó escapar del terreno.

Pero al cruzar el portón, algo invisible lo golpeó y lo arrojó al suelo. Su nariz sangraba, y en sus oídos escuchaba una voz grave, como el crujido de ramas secas: “Aún no estás completo”.

En los días siguientes, Raúl se volvió una sombra.

No salía. No comía. Observaba el cobertizo desde la ventana. Veía cómo cambiaba cada día: añadía piezas nuevas, algunas humanas, otras de animales.

Una mañana, encontró el esqueleto de un gato fusionado a una de las paredes, con los ojos aún húmedos, moviéndose.

A su lado, colgado de un clavo oxidado, estaba un llavero.

Y una llave negra.

El patio comenzó a oler a carne fresca.

Pero no había cadáveres.

Solo tierra removida, como si algo cavara desde abajo.

Una noche, escuchó golpes. Bajó con una linterna y vio que las tablas del cobertizo se separaban. Y entre las grietas… alguien lo miraba desde adentro.

Era él mismo.

Pero con la piel mal cosida y la boca sellada con alambre.

El doble levantó la mano y señaló hacia atrás. Raúl giró.

La puerta trasera estaba abierta.

Y dentro de su casa, todo era madera.

Paredes, sillas, incluso los platos: todo parecía tallado con la misma madera viva del cobertizo. Respiraba. Pulsaba.

En el espejo del pasillo, su reflejo se deformó. Tenía astillas saliéndole de los brazos. Un ojo era un nudo de madera. Los dientes eran clavos oxidados.

Corrió hacia el patio, desesperado.

La construcción lo esperaba abierta.

Y dentro, colgando del techo, una figura incompleta: su silueta, hecha de huesos, ramas y cuero reseco.

Un corazón de madera palpitaba dentro del pecho.

-Aún faltan tus manos- susurró una voz desde el suelo.

La tierra se abrió lentamente.

Y de ella emergieron dedos. Sus dedos. Retorcidos, agrietados, temblorosos.

Una a una, comenzaron a arrastrarse hacia la figura incompleta.

Raúl intentó gritar. No pudo. Tenía astillas atravesándole la lengua.

Cuando quiso correr, sintió sus piernas ancladas. Estaban echando raíces. Literalmente.

Cayó de rodillas.

Sus manos fueron las últimas en soltarse.

Días después, los vecinos notaron que nadie salía de esa casa.

La policía entró. No encontré a Raúl.

Solo un cobertizo nuevo, impecable, como si siempre hubiera estado allí.

Dentro, colgada de una viga, había una figura humanoide de madera, con ojos de vidrio y dientes de clavos.

En su pecho, latiendo suavemente, había una cavidad en forma de cerradura.

Y al lado…una llave negra, descansando sobre un plato de cerámica hecho con ceniza y pelo humano.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capítulo 11: Patio del Eco

Alicia se mudó sola. Había encontrado una casita barata al borde del pueblo, con un patio rectangular rodeado por una tapia baja. No tenía árboles ni flores, solo tierra seca y una vieja hamaca oxidada colgando de una estructura de metal.

La compró porque necesitaba silencio. Lo que encontró fue algo muy distinto.

La primera vez que escuchó el eco fue una mañana tranquila, mientras colgaba ropa.

-Qué bien está el sol hoy…- murmuró para sí, mientras estiraba una toalla.

Desde el fondo del patio, una voz suave repitió: “…está el sol hoy”.

Alicia se congeló. Miró hacia la tapia. No había nadie. Esperó unos segundos, contuvo el aliento. Silencio.

Pensó que habría sido su imaginación. Pero la voz volvió, unos segundos después: “Qué bien está el sol hoy”.

Exacto. Pero sin emoción. Como si alguien probara por primera vez cómo suena una frase humana.

Esa noche se despertó con un sonido seco. Como un reloj de madera que marca las horas en la pared de la tierra.

Salió al patio. No había viento. La hamaca se movía suavemente, aunque el aire estaba inmóvil. Y desde la oscuridad, surgió un murmullo:

-No duermas tan profundo. No siempre vas a despertar-.

Alicia empezó a grabar. Dejó su teléfono grabando audio cada vez que salía. Revisaba los archivos por las noches. Al principio, sólo sonidos ambientales. Pero a los pocos días, escuchó otras frases.

-¿Dónde dejé las llaves?-

-¿Falta leche?-

-¿Cuándo fue que dije eso?-

Su propia voz, grabada. Pero ella jamás había dicho eso en el patio.

El peor vino al sexto día.

La grabación nocturna incluyó una nueva voz. Una versión deformada de la suya:

-“Si dejo la puerta abierta, va a entrar. Pero quiero que entre. Quiero verlo”-.

Empezó a anotar sus pensamientos, a controlarlos. Pensaba en frases absurdas para engañar a esa cosa, como “el perro juega ajedrez con cucharones”. Pero aún así, el eco respondía, imitando lo lógico y lo ilógico por igual.

Una noche, intenté enfrentarlo.

-¿Quién eres?-

Desde el fondo del patio, la tierra tembló. Y la voz, más clara que nunca, respondió:

-Soy vos. Cuando termines-.

Decidió dormir con las ventanas cerradas.

Pero el octavo día, encontró barro seco en el suelo de la cocina. Como si alguien hubiera entrado durante la noche, mojado hasta las rodillas.

Las huellas no eran de pies humanos. Eran como las marcas de una mandíbula abierta, arrastrándose.

Llamó a un amigo. Le pidió que la acompañara. Daniel llegó en la tarde.

Le contó todo. Él pensó que era estrés, pero accedió a dormir en el sofá.

Esa noche, a las 3:12, Daniel se levantó sobresaltado. Alicia lo encontró en el patio, de pie frente a la hamaca.

-¿Qué haces?- le susurró, temblando.

Daniel giró la cabeza lentamente.

-Me llamó. Me dijo que no era un eco. Que era el principio-.

En ese momento, la hamaca se detuvo en seco. Y la tierra justo debajo de ella comenzó a resquebrajarse, dejando ver una abertura circular. Un pozo angosto. Oscuro.

Desde adentro, surgió una carcajada. No era ni de Daniel ni de Alicia. Era de ambos mezclados.

Daniel se fue al amanecer, pálido, sin despedirse.

Esa misma tarde, Alicia recibió una caja de cartón sin remitente. Dentro había una grabadora antigua y un casete.

Reprodujo la cinta. Era una grabación de su propia voz, repitiendo cosas que aún no había dicho:

-Voy a bajar-.

-Ya no me importa si salgo-.

-La llave está en la boca-.

Al final del casete, un sonido metálico. Y una última frase, en una voz que no era humana:

-“El eco ya se hizo carne. Falta tu hueso”-.

Esa noche no pude dormir. A las 3:33 en punto, escuchó su propia voz desde el patio:

-Alicia, salí. Está hermoso el silencio-.

Ella se tapó los oídos. Lloró.

Pero la voz insistió:

-Salí. Es lo único que todavía no se puede-.

Luego otra voz, más lejana, más baja:

-No tardes. La puerta no se sostiene sola-.

A la mañana siguiente, los vecinos vieron la hamaca moverse. Y sobre ella, una figura borrosa, como si el aire se hubiera torcido y algo invisible estuviera sentado allí.

Alicia no volvió a ser vista.

En el patio quedó solo un cuaderno abierto, con la última frase escrita a mano:

“El eco nunca se repite. Ensaya”.

Y debajo, colgado de un clavo en la pared del fondo, el ya familiar objeto: Un llavero oxidado con una sola llave negra.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capítulo 12: La Cuerda Bajo la Tierra

Julián vivía solo desde hacía cuatro meses. La casa, herencia de su abuelo, tenía un patio de tierra suelta y un árbol seco en el centro, muerto desde hacía décadas. La noche que empezó todo, estaba regando el suelo, intentando darle algo de vida al lugar.

Entonces notó algo raro: la tierra se hundía en un punto. No como un pozo natural. Era un círculo perfecto, como si alguien lo hubiera cavado con extremo cuidado desde abajo.

Se acercó. Y ahí la vio.

Una cuerda gruesa, tensa, cubierta de barro seco, emergía desde el centro exacto del agujero. No colgaba: subía verticalmente desde las profundidades.

Y lo más extraño era que no terminaba en el suelo. Sigue bajando. Muy hondo. Muy recta. Como si viniera de otro lugar.

Julián tiró de ella, pero estaba firmemente anclada a algo. Pensó en cortar y tapar el pozo, pero su instinto lo detuvo. Había algo primitivo en esa cuerda, algo que parecía fuera del tiempo.

Esa noche soñó con su abuelo.

-No la toques, nene. Esa cuerda no se trepa. Esa cuerda sube sola-.

Despertó agitado. Fue al patio, y la cuerda se había tensado más, como si algo estuviera subiendo por ella.

Instaló una cámara.

Pasó la grabación hacia atrás y adelante. Las primeras horas no mostraron nada. Pero a las 3:47 de la madrugada, la cuerda se movió. Primero un tirón, luego otro. Como si algo estuviera escalando con lentitud sobrenatural.

Julián congeló la imagen. Y vio un detalle espeluznante. Una mano. No humana. Demasiado larga. Los dedos no tenían uñas, sino puntas redondeadas, como muñones sin piel. Y colgando de esa mano…un llavero antiguo. Con una sola llave negra.

El siguiente día el agujero era más ancho. La cuerda seguía igual de tensa, pero la tierra a su alrededor se había partido, como si se resistiera a lo que venía subiendo.

El árbol seco comenzó a inclinarse hacia el pozo.

A medianoche, Julián escuchó lo impensable: Un jadeo. Lento. Húmedo. Como si cada respiración costara arrastrar cien kilos de carne pegajosa por cada metro.

El sonido venía de abajo.

Llamó a la policía. Dos oficiales vinieron. Revisaron el lugar con linternas. Uno de ellos, Guzmán, tiró de la cuerda. Sonrió burlonamente.

-Seguro es de alguna instalación vieja- dijo. -La corta y listo-.

Sacó su navaja. En cuanto la hoja tocó la cuerda, la tierra tembló. El pozo expulsó un chorro de polvo negro, y la cuerda vibró con violencia, como si algo rugiera sin voz desde abajo.

Guzmán cayó al suelo, convulsionando. Sus ojos se pusieron en blanco, y sus uñas comenzaron a caerse, una a una.

El otro oficial huyó sin mirar atrás.

Guzmán... nunca volvió a moverse.

Julián lo enterró en el mismo patio.

La cuerda, sin embargo, siguió vibrando. Más tensa. Más insistente.

Al día siguiente, la cuerda ya no bajaba al pozo. Ahora se extendía hacia la puerta trasera de su casa. Se arrastraba lentamente, como si buscara un camino.

Por la noche, llegó hasta su habitación. Enrollada en la puerta como una víbora muda.

Comenzó a escuchar pasos. Dentro de la casa. Pero siempre detrás de él. Cuando se giraba, no había nada.

Hasta que una noche, encontré una huella húmeda frente al baño.

No era de pie. Era de una rodilla. Como si alguien estuviera arrastrándose.

La cuerda estaba enrollada alrededor del picaporte. Tensa. Tirante. Como si aún sostuviera el peso de lo que venía subiendo.

Decidió bajarla por el pozo.

Pensó que si se ataba una piedra al extremo y la arrojaba, podría cortar su tensión, devolver lo que sea que estuviera en ascenso.

Pero al tirar de ella, algo tiró de vuelta. Con una fuerza brutal.

La cuerda lo arrastró hasta el borde del pozo, y por un instante, Julián vio lo que venía subiendo:

Un torso sin cabeza. De carne quemada. Con costuras de alambre y ganchos en los hombros. Subía lento, sin manos visibles. Como si su sola voluntad fuera suficiente.

De su pecho colgaba un llavero.

Y su boca... estaba en el estómago. Una boca ancha. Abierta.

Julián gritó. Y la cuerda se soltó.

Despertó al día siguiente en su cama. Con una herida en la espalda. Dos marcas paralelas, como quemaduras.

La cuerda ya no estaba en el patio.

Pero cada noche, al cerrar los ojos, Julián la ve moverse por dentro de la casa, como una serpiente ciega. Como una lengua buscando carne.

La última vez que lo vio, Julián caminaba hacia el pozo, desnudo, con la cuerda enrollada alrededor del cuello, repitiendo en voz baja:

“No subas solo. Te falta cuerpo”.

La casa fue clausurada. El pozo, tapado con concreto.

Pero semanas después, en una casa vecina, un niño comenzó a decir que encontraba pedacitos de cuerda en su cama. Y su madre asegura que por las noches escucha algo subir los escalones…de rodillas.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capítulo 13: La Fiesta en el Patio de al Lado

Los hermanos Esteban y Lucía se mudaron al pueblo durante el otoño. La casa era amplia, modesta, pero lo que más les gustó fue el patio. No el suyo, sino el del vecino de al lado, separado por una vieja cerca de madera torcida.

El terreno colindante era un jardín enorme, cubierto de arbustos secos y una pérgola destruida. Nadie vivía allí. Nadie desde hacía años. Eso dijeron los vecinos.

Pero la primera noche que pasaron en la casa, a las 2:00 de la madrugada, se despertaron con un sonido claro: Música.

Un vals antiguo, como de una victrola. Melodioso. Distante, pero nítido.

Venía del jardín de al lado.

-¿Y si alguien entró?- sugirió Lucía, mirando por la ventana del cuarto.

Pero el patio vecino estaba oscuro. Completamente vacío.

La música se desvaneció a las 2:33. Y no volvió a sonar durante días.

Hasta que una semana después, a la misma hora, la misma melodía volvió a escucharse. Solo que esta vez, junto a la música, hubo algo más: Aplausos. Largos, secos. Sin entusiasmo. Como si fueran mecánicos, obligados.

Una noche decidieron grabar. Dejaron un celular apuntando hacia la cerca.

Al día siguiente, revisaron el video.

Durante un momento, la cámara captó una luz leve, como de faroles encendidos entre los arbustos. Y luego, por menos de tres segundos, se distinguieron siluetas.

Personas de pie, móviles, como congeladas en una danza. Vestidos de época. Los rostros... demasiado pálidos.

Y uno de ellos, una mujer con un vestido carmesí, giró la cabeza directamente hacia la cámara. La sonrisa que mostraba era demasiado ancha para un rostro humano.

Esteban, curioso, decidió entrar. Saltó la cerca. Del otro lado, el aire estaba más frío. Y olía a algo dulce… como flores muertas.

Caminó entre los arbustos secos hasta la pérgola. Y ahí los vio.

Muñecos de tamaño humano, vestidos con trajes antiguos, colgaban de cuerdas invisibles, en poses de baile. Parecían suspendidos en un vals congelado.

Pero uno de ellos, el que tenía sombrero de copa, giró la cabeza lentamente cuando Esteban pasó junto a él. Y susurró:

-No seas tímido. Ya hay lugar para vos-.

Esteban corrió de regreso. Saltó la cerca, pálido como papel.

Lucía lo encontró llorando en la cocina.

-No están vivos- susurró él. -No son personas. Pero bailan. Bailan toda la noche…-

Desde entonces, cada madrugada, los sonidos aumentarán. Risas. Tazas tintineando. Zapatos deslizándose sobre tierra. Y una voz profunda que repetía:

“Una vuelta más. Sólo una más. No dejes de girar”.

Decidieron irse. Empacaron todo.

Pero esa noche, justo antes de cerrar la casa por última vez, escucharon un golpe en la puerta trasera. Y al abrirla, encontraron una caja blanca. Adentro, dos máscaras. Una para hombre. Otra para mujer. Ambas hechas de cera. Ambas con las bocas selladas.

Lucía empezó a tener pesadillas. Soñaba que estaba bailando en el jardín, entre luces doradas, pero no podía ver con quién. Su pareja era un bulto de sombras, con manos frías como mármol.

Y cada vez que quería detenerse, una voz cerca de su oído decía:

-“Si parás, te vas a romper. Ya eres parte del baile”-.

Una noche, a las 2:01, los faroles del jardín vecino se encendieron solos.

Y del otro lado de la cerca, comenzó a escucharse el vals. Más claro. Más fuerte. Y luego, una voz:

-Lucía. Te toca entrar. La pareja de Esteban ya está esperándote-.

Lucía miró a su hermano. Él estaba de pie junto a la puerta trasera, y en su rostro…una máscara de cera.

Corrió a encerrarse al baño. Los golpes comenzaron a sonar en la puerta. Golpes y luego risas.

Y la música seguía, como si sonara dentro de sus huesos.

En el espejo, vio algo imposible: Su reflejo no la seguía. Su reflejo bailaba. Girada hacia una pareja invisible, girando en silencio, cada vez más rápido. Hasta que sus brazos comenzaron a deshacerse como cera al calor.

A la mañana siguiente, los vecinos notaron que la cerca entre los patios había desaparecido.

Y que en el jardín donde nunca pasaba nada, ahora brillaban faroles colgantes. La pérgola había sido restaurada. Y bajo ella, una nueva pareja se sumaba al baile: Ella vestía de blanco. Él, con sombrero de copa. Ambos con máscaras de cera. Y en el centro del jardín, sobre una mesita, alguien había dejado un obsequio: Un llavero antiguo. Con una única llave negra.

A las 2:00 de la madrugada, si alguien camina por esa calle, aún puede escuchar la música. Y si se asoman…pueden ver que los bailarines no giran por voluntad. Sino porque están atados por hilos que salen del suelo.

Y que, bajo la pérgola, hay más sillas vacías. Esperando…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capítulo 14: La Jaula en el Árbol

Mateo tenía diez años y no le temía a nada. Vivía con su madre en una casa de una sola planta, con un gran patio trasero y un árbol enorme de ramas retorcidas que se inclinaban sobre el techo. Le gustaba treparlo. Le gustaba sentir que el mundo se hacía más pequeño desde allá arriba.

Una tarde de invierno, subió para leer su cómic favorito y la vio por primera vez:

Una jaula oxidada, colgando de una rama alta, que antes no estaba allí. No había viento, pero la jaula se mecía suavemente. Como si algo se hubiera movido dentro.

-¿La pusiste vos?- le preguntó a su madre esa noche.

-¿Una jaula? No, cielo. Ese árbol ni siquiera aguantaría una cuerda. Está podrido por dentro-.

Mateo la miró confundido. Lo había tocado ese mismo día. El tronco estaba firme. Vibrante.

-Mañana la voy a bajar- dijo. Pero no lo hizo.

Porque a la mañana siguiente, cuando volvió a subir… había algo dentro. Una figura pequeña. En cuclillas. Lo miraba desde adentro con los ojos muy abiertos. No se movía. No respiraba. Y lo más perturbador: Tenía su cara.

Bajo del árbol gritando.

Cuando su madre revisó, no había nada. La jaula, vacía. La figura, desaparecida.

Mateo dudó de sí mismo. Quizás lo había soñado.

Pero al día siguiente, la jaula tenía de nuevo algo adentro: Unos zapatos. Sus zapatos. Los mismos que había perdido hacía dos semanas. Llenos de tierra. Con los cordones amarrados en un nudo perfecto.

Cada noche aparecía un objeto nuevo. Una medalla del colegio. Un peluche viejo que había desaparecido hace años. Una libreta con dibujos suyos que nunca había mostrado a nadie.

La jaula se abría por sí sola cada noche. Se vaciaba y volvía a llenarse. Siempre con algo más cercano a él.

El quinto día, dentro de la jaula no había objetos. Había una figura. Una figura igual a Mateo, pero ligeramente… descompuesta.

El rostro estaba incompleto. Como si lo hubieran modelado en barro y se hubiera derretido al sol.

Los ojos eran negros, como botones de vidrio. Y los labios susurraban sin sonido.

Mateo no lo contó esta vez. Pero dejó de dormir. Y empezó a mirar el árbol cada noche desde su ventana, como si esperara ver la jaula romperse.

Una madrugada, despertó de un salto. Escuchó rasguños en el techo. Salió al patio. El árbol estaba quieto. Pero la jaula…ya no colgaba.

Estaba en el suelo, abierta. Y frente a ella, unas pequeñas huellas, descalzas, se dirigieron hacia la casa.

Mateo se encerró en el baño. Gritó por su madre, pero nadie respondió.

Cuando al fin se armó de valor para salir, la encontró en la cocina, de pie, mirando por la ventana.

-¿Estás bien?- dijo él.

Su madre lo miró. Sonrió.

-Por supuesto, Mateo. ¿Por qué no habrías de estarlo… si ya estás aquí?-

Él frunció el ceño.

-¿Qué?-

-Dije que ya estás aquí-.

Y entonces Mateo notó que su madre no le hablaba a él. Le hablaba a alguien detrás de él.

Se dio la vuelta al espacio y lo vio: Su doble. Más alto. Más erguido. Con una sonrisa estirada y los ojos brillando como vidrio oscuro.

Trató de correr, pero su madre lo detuvo.

-Adónde vas, cielo?- dijo con voz amorosa.

Y la figura lo abrazó desde atrás. Un abrazo suave, pero imposible de romper.

-Ya descansaste bastante- susurró su doble. -Es hora de que tomes mi lugar-.

La noche siguiente, en lo alto del árbol, la jaula volvió a colgarse. Y dentro, alguien se balanceaba en silencio. Un niño. Con los ojos muy abiertos. Y una pequeña lágrima cayendo por su mejilla.

Los vecinos aseguran que el árbol del patio de los Gómez, donde vive una madre amable y un niño obediente, nunca da hojas.

Y que cada tanto, si uno pasa de madrugada, puede ver una jaula meciéndose. Y si lo mirarás bien…puedes ver un niño dentro.

Moviendo los labios sin sonido. Y sosteniendo en las manos un llavero viejo. Con una única llave negra.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capítulo 15: Los Columpios del Patio Número 16

Durante años, el patio trasero de la casa número 16 estuvo en silencio. Nadie jugaba allí desde la desaparición de Vanesa, una niña de ocho años que, una tarde cualquiera, salió a buscar a su gato… y nunca volvió.

La policía peinó la zona. No hubo señales de lucha, ni huellas, ni testigos. La única pista fue una pequeña huella en la tierra, bajo el viejo árbol del fondo.

Junto a ella, colgaba un columpio.

Un columpio que nadie de la familia recordaba haber instalado.

Años después, cuando la casa fue vendida, llegó una nueva familia: los Díaz. Una pareja joven y su hija, Alma, también de ocho años.

El columpio seguía allí. Viejo, oxidado, con las cuerdas podridas. Pero a Alma le encantó desde el primer día.

-¿Quién lo puso?- preguntó.

-Ya estaba- respondió su padre. -No lo toques. Está roto-.

Pero esa noche, mientras la familia dormía, Alma salió al patio. Y el columpio se movía solo. No por el viento. Se mecía como si alguien invisible lo empujara.

A la mañana siguiente, los padres encontraron pequeñas huellas en el lodo. Solo un par. Como si alguien se hubiese parado bajo el columpio toda la noche… y luego desaparecido.

Alma dijo que era su nueva amiga.

-Se llama Vanesa. Viene cuando todo está oscuro. Dice que antes vivía aquí-.

Los padres pensaron que era imaginación. Un juego macabro, tal vez. Pero al revisar archivos viejos en la biblioteca del pueblo, el padre encontró una noticia:

“Niña de 8 años desaparecida misteriosamente en el patio de su casa. Su nombre: Vanesa Rojas”.

La dirección: Casa número 16.

Esa noche, el columpio se meció más rápido. Y junto a su crujido, se escuchaban risas suaves.

Risas de dos niñas.

La madre salió al patio y vio algo imposible: Dos siluetas jugando. Una era su hija. La otra, una niña pálida con el cabello mojado cubriéndole el rostro.

La sombra de la segunda niña no tocaba el suelo.

Alma comenzó a cambiar. Se volvió más callada. Su voz más aguda. Repetía canciones antiguas que nunca le habían enseñado. Y cuando le preguntaban con quién hablaba, respondía:

-Con Vanesa. Quiere que vaya con ella-.

-¿A dónde?-

-Abajo del árbol. Dice que hay más juegos allá. Muchos más-.

Una noche, Alma desapareció. Los padres la buscaron por toda la casa. Llamaron a la policía. Recorrieron el vecindario. Pero el único rastro fue una marca en el barro, bajo el árbol. Una marca circular, como una cuerda que hubiera girado en espiral.

Y el columpio... ya no estaba roto. Estaba nuevo. Brillante. Esperando.

Días después, comenzaron los rumores. Los vecinos decían que por las noches podían oír risas infantiles, risas que no eran humanas, mezcladas con el sonido metálico del columpio moviéndose solo.

Una anciana juró haber visto a dos niñas jugando bajo la luz de la luna.

Una de ellas la escuchó. La otra... solo la miró fijamente, con la cabeza ladeada, hasta que la mujer retrocedió con lágrimas en los ojos.

Un inspector del municipio fue enviado a evaluar el terreno. Nunca presentó su informe.

En su libreta, encontraron una única frase, escrita con tinta temblorosa:

“Los columpios no necesitan cadenas para equilibrarse”.

Hoy, nadie quiere vivir en la casa número 16. El patio está sellado con rejas.

Pero cada noche, el columpio se escucha crujir, como si llevara a alguien muy pequeño… y muy feliz.

Y si te acercas a la reja justo a las 3:33 am, podes ver a dos niñas mirarte. Una sonríe. La otra sostiene en su mano algo que no suelta nunca: “Un llavero negro. Con una sola llave”.

Y si tienes la mala suerte de hacer contacto visual con la niña que no sonríe…es posible que, al volver a tu casa, encuentres en tu propio patio…”un columpio nuevo”. Que nadie puso allí.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capítulo 16: La Sombra Bajo el Césped

La familia Navarro se mudó a la casa del número 23 en primavera. El jardín trasero era su orgullo: pasto verde, un rosal al fondo, un columpio bien instalado, y un árbol frondoso justo en el centro, proyectando una sombra generosa durante todo el día.

Pero no pasaron más de dos semanas antes de que notaran algo extraño.

La sombra del árbol nunca coincidió con el sol.

A cualquier hora, proyectaba su forma hacia la casa, como si el sol estuviera detrás, aunque estuviera justo encima.

-Debe ser un efecto óptico- dijo Lorena, la madre, mientras regaba las plantas.

-¿Y eso explica por qué la sombra sube por las paredes?- preguntó su esposo, Sebastián.

Y era cierto. A veces, en la tarde, la sombra se deslizaba hasta tocar las ventanas. Una forma alargada, como si los brazos de las ramas crecieran alargándose, queriendo entrar.

La primera noche que lo sintieron fue durante una tormenta. Ruidos en el patio. No como viento o ramas golpeando. Sino pasos. Pisadas húmedas sobre tierra mojada.

Al mirar por la ventana, no vieron a nadie. Solo la sombra del árbol, más ancha, más densa. Como si en lugar de proyectarse, hubiera salido del suelo.

Sebastián fue el primero en notarlo básicamente.

Una mañana, mientras cortaba el pasto, sintió que algo lo observaba. Miró hacia arriba, pero el árbol estaba quieto.

Luego notó que su sombra no lo seguía. Su sombra estaba parada junto al árbol. Inmóvil. Mirándolo. Corrió dentro y no volvió a salir ese día.

Lorena intentó grabar con su celular desde el dormitorio. Y captó algo inquietante: La sombra del árbol palpitaba.

Su borde se ondulaba como si respirara. Y cuando su hijo, Damián, cruzó corriendo el césped, la sombra pareció extender una rama, rozándole los pies. El niño cayó al suelo, llorando. No había nada que lo hiciera tropezar. Pero al mirar sus tobillos, tenía una marca roja. Como una mano.

Damián empezó a tener pesadillas. Decía que el árbol le hablaba desde la sombra.

-Me llama por mi nombre. Dice que soy parte del suelo ahora. Que la casa es solo la tapa-.

Una madrugada, Lorena se despertó y encontró a Damián parado junto a la puerta trasera.

-¿Qué haces?-

El niño giró lentamente.

-Tengo que ir a acostarme debajo del árbol. La sombra me dijo que abajo está la casa verdadera. La de los que ya bajaron-.

Al día siguiente, Lorena mandó cortar el árbol.

El jardinero llegó con motosierras. Pero no pude tocarlo. La motosierra se apagaba cada vez que tocaba el tronco. Se probó con otra. Lo mismo. Y cuando el hombre intentó arrancar una rama a mano…gritó.

Una astilla del árbol se le clavó en la mano. Y en segundos, se extendió una mancha negra desde la herida hasta el codo.

Tres días después, el brazo fue amputado por necrosis.

Intentaron cubrir la sombra. Pusieron una lona grande, clavada con estacas.

Al día siguiente, la lona estaba quemada. Como si se hubiera derretido desde adentro.

Y la sombra se proyectaba más grande que nunca, cubriendo ahora medio patio.

Una noche, Sebastián desapareció. Lo encontraron al amanecer, en el césped. Parado sobre la sombra, inmóvil. Los ojos en blanco. El cuerpo temblando. No respondió a ningún estímulo. Solo repetí una frase:

-Lo que crece en la luz no es lo mismo que lo que se esconde bajo la sombra-.

Lorena hizo las maletas. Llamó a su hermana, pidió ayuda. Pero antes de salir, quiso buscar a Damián en su cuarto.

Estaba vacío. La ventana abierta. Y en el patio… había dos figuras de pie bajo la sombra: Uno era el niño. El otro, algo más alto, con una silueta difusa, como hecha de humo espeso.

Ambos se miraron. Luego, desaparecieron hacia abajo. La tierra no se abrió. La sombra los absorbió.

Lorena dejó la casa. Nunca volvió. El número 23 está deshabitado.

Pero el árbol sigue en pie. Y cada tarde, la sombra cubre un poco más de terreno.

Dicen que una noche tocará la casa vecina. Y luego, la siguiente.

Y que cuando alguien la pise por error… quedará anclado para siempre al suelo. Como todos los que ya bajaron.

A veces, al mediodía, cuando el sol está más fuerte, esa sombra sigue creciendo. Porque no depende del sol. Depende de lo que hay bajo el césped.

Y en uno de los arbustos, entre las raíces…hay algo semienterrado que brilla débilmente: Un llavero. Con una sola llave negra.

Capítulo 17: Las Voces del Cantero